Projekt - Kunst und Memoria

- Kunst und Memoria

- Projekt

Projekt

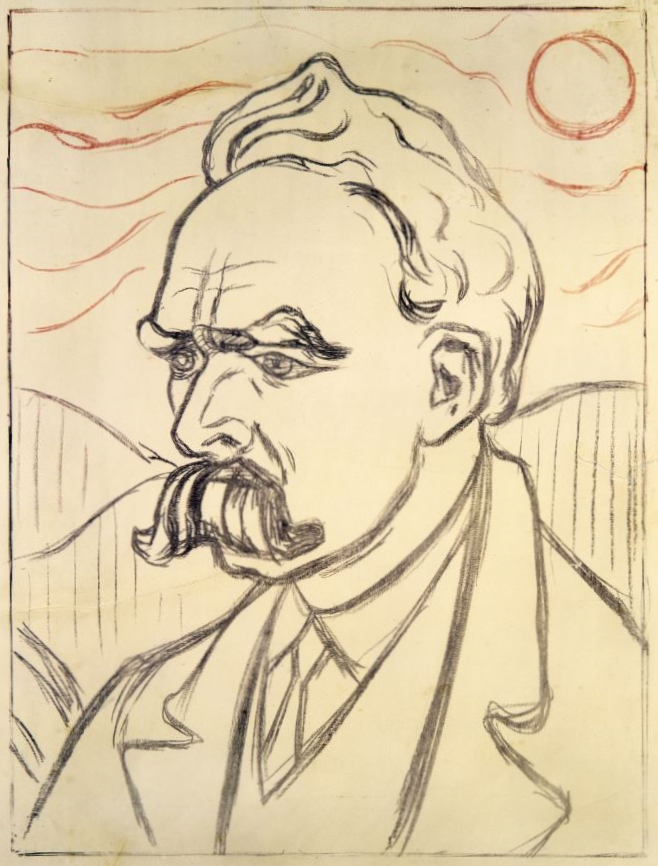

Gegenstand der Fallstudie Kunst und Memoria ist der dingliche Nachlass des Weimarer Nietzsche-Archivs, der insbesondere den Hausrat der Geschwister Nietzsche sowie Nietzsche-Bildnisse und Nietzsche-Memorabilien umfasst.

Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs bildete das Nietzsche-Archiv mit seinen Editionen und den ehemaligen Wohnräumen der Geschwister Nietzsche einen „modernen“ Gegenpol zu den Weimarer Klassikerstätten. Während die Dichterhäuser nach 1945 bald wieder als museale Gedenkstätten eröffnet wurden, wurde das Nietzsche-Archiv wegen der Verstrickungen mit dem Nationalsozialismus von den Behörden dauerhaft geschlossen. Die Bestände wurden auf verschiedene Einrichtungen der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar (NFG) verteilt und die Wohnbereiche im ersten Obergeschoss zu Gästezimmern umgebaut. Der dingliche Nachlass, der von der Wohn- und Repräsentationskultur in der Villa Silberblick ebenso zeugt wie von der maßgeblich von Elisabeth Förster-Nietzsche gesteuerten Entwicklung der Nietzsche-Ikonographie, wurde damit weitgehend dem Blick der Öffentlichkeit entzogen – bis heute.

Denn: Seit der Wiedervereinigung ist das Erdgeschoss mit den 1903 von Henry van de Velde umgestalteten Jugendstil-Räumen, die für die Nähe des Nietzsche-Archivs zum Neuen Weimar stehen, wieder zugänglich und enthält zudem eine informative Ausstellung. Aber das Obergeschoss – und damit sowohl die Lebenswelt Elisabeth Förster-Nietzsches als auch die des todkranken Philosophen selbst – bleibt der breiten Öffentlichkeit weiterhin verborgen.

Ziel der Fallstudie ist die Sichtbarmachung dieser Räume und Bestände. Sie gliedert sich in zwei komplementäre Projekte:

- Nietzsche-Bildnisse mit den damit verbundenen Briefen bis 1945

- Die Wohn- und Sammlungsräume im Obergeschoss des Nietzsche-Archivs

Zudem hat die Fallstudie enge Berührungspunkte mit der Forschungsgruppe → Raum, für die der methodisch reflektierte Umgang mit verlorenen Sammlungen und Sammlungsräumen eine zentrale Frage darstellt, insbesondere mit Blick auf die Möglichkeiten einer digitalen Rekonstruktion.

Mitarbeiter*innen

-

Christiane Müller

Weitere Beteiligte

Ehemalige Mitarbeiter*innen

-

Christoph Schmälzle

-

Ulrike Trenkmann

-

Sophia Dietrich-Häfner

-

Stefan Alschner